|

エアのキットは店頭で中身が確認できないので買う時は博打みたいなもんですが

このMk.Iは古い製品であるにも関わらずモールドが意外とシャープで当たりと言っていいでしょう。 簡易型を多用している最近の外国製品より勝っているかも。 後輪の車軸付近に深いヒケがあるのでパテで丁寧に埋めます。 こういうモールドが入り組んでいるところの成形に威力を発揮するのが愛用の1.5ミリ幅の彫刻刀。 彫刻刀は1/35では全く必要を感じなかったのにミニスケでは必須となった工具で、 ペリスコープガードの穴を彫ったりとかとにかく出番が多い。 私は東京ホビット渋谷店で買いましたが普通の画材屋さんでも見たことあります。 1本400円也。 |

|

菱形の内/外パーツは位置ぎめのダボを削り落として外形が一致するように接着します。 (接着面の形に合わせると外形が全然合わないので注意) |

|

前作の3突もそうですけど最近のエアの履帯はやたらと硬い。 前輪と後輪の曲がりのきついところは裏側の一段厚くなってるところを削り落として硬さを緩和して やりました。 |

|

併せて車体側は履帯が張力で凹まないようにプラ板にて裏打ち。 普通に組みたくても一筋縄ではいかないのがミニスケのやっかいなところで愛好者が増えない一因かと 思う。 |

|

接着は瞬接にて。 がっちり着くわけではありませんが接着面積が広いのでなんとか大丈夫。 ぴっちり巻いても約3ミリほど短いので焼止めのベロは切り落としてプラ板で足します。 合わせ目を下にもってくるのは言うまでもありません。 |

|

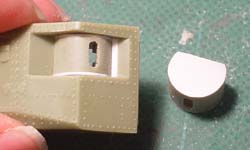

円筒形の主砲妨盾は抜きテーパーのために上下に隙間が生じるので水平に削って

減った分はプラ板を貼って調整します。 横方向の隙間も大きめなので車体側にプラ板を貼って狭めてやります。 |

|

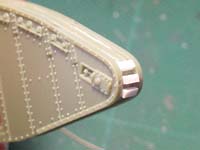

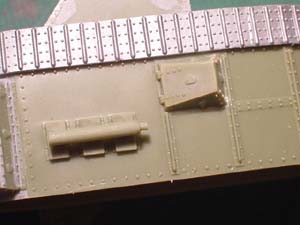

スポンソンの上面は型抜きのために(たぶん)リベットが省略されているので伸ばしランナーにて再現。 1/35ならばランナーを輪切りにして接着すればいいのですがこのスケールになるとそうもいかず、 ドリルで下穴を掘ってランナーを差込むという面倒な作業になります。 接着した後、ペーパーで高さをそろえて最後にペンキ用シンナーを頭にチョンとつけると角が多少丸まって それらしくなります。 |

|

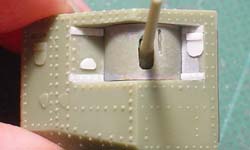

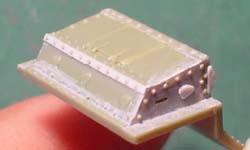

ディティールアップが終わったスポンソンです。 今回の唯一の資料、マスターモデラーズ誌13号に載っている側面イラストとボービントン博物館の実車写真を 頼りにそれらしく作りました。 WWI戦車など考証に凝っても不毛なのであくまで雰囲気重視です。 主砲の左側に照準用スリットを彫り込み。 |

|

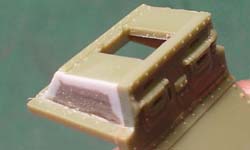

司令塔の箱は幅が狭いので正面パネル(部品25)と面イチになるようにプラ板、パテで整形。

|

|

合わせ目を完全に消してからディティールを追加します。 これもマスモデ誌のMk.IVの作例から類推して作りました。 この部分はモールドが(たぶん)かなり省略されているので丁寧に手を入れてやると見栄えがします。 |

|

尾輪のスポークがゴツイので0.3ミリプラ板で張替えました。 いも着けでは強度がないので溝を彫ってスポークを接着してからパテで成形。 面倒ですがやっただけの効果はあります。 写真はハブとリムを同心に保つ冶具でリムを固定する4枚のプラ板片は内/外2種類の径に対応できる よう、両面テープ止めとしています。 |

|

リムのエッジも厚すぎるので薄く削り込み。 こちらは普通サイズの彫刻刀の角刀で。 |

|

結局いつものように弄り倒してしまいました。 このキット古い割りにはモールドがいいし、そこそこ組み易いし(あくまでエアフィックス社内比ね)、 エアの中でも上位に ランキングされる出来かと思います。 全体が単純な平面構成なので、抜きテーパーを補正したりの基本工作をキチッと施してやると グッと見栄えがします。 ドイツ戦車と違って考証面に気を使わなくていいのもGood。 さ〜て楽しい塗装だ〜。 |

| <追記> | |

|

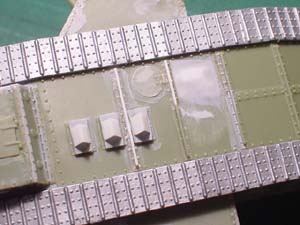

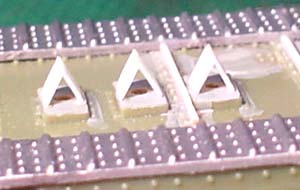

楽しい塗装だ〜じゃねーよって。 実はその後海外のサイトなどを見ていたら新事実が判明してしまいまして・・ キットのインストにはボービントン博物館の実車を元にしていることが明記されています。 しかしキットが発売された1967年当時は博物館にMk.IIしかなく、キットも各部がMk.II仕様になっているとかや。 現在展示されているMk.Iは2年後の1969年に設置されたものだそうですよ。 判ってしまった以上、放置できないのが悲しい性ですな〜(オイッ) 一番大きな違いは車体上面。 T字形断面の補強用ビームが1本足りないのでこれを追加。 排気管(部品47)は不用。 代わりに3つの排気ポートそれぞれにとんがり屋根形のカバーがつきます。 幅方向の寸法はネットの不鮮明な写真を参考にしてますので自信なし。 傾斜した平面で構成された箱状の構造物はMk.Iでは存在しないので削り落として(せっかくリベット追加 したのに・・・)プラ板でふさぎ、前方に丸いハッチを追加します。 これが丸いということ以外、ヒンジの位置や取手の有無とか詳細が全然判らない。 ネットや書籍で大分探したのですがMk.Iの上面をとらえた写真なり図面はついに1枚も発見できませんでした。 考えても判らないものは判らないので(司令塔のハッチに倣って)ヒンジを後ろと決めてリベットをそれらしく追加しました。 ディティールは嘘です。 司令塔前面のバイザーはスリットがないのが正しいようなのでパテ埋め。 尾輪のステーは寸法的にも見た目的にも長すぎるので根元のストレート部分を3ミリ詰めました。 あ゛〜不毛じゃ。 ベースも作らなきゃなんないし、梅雨に入る前の塗装が微妙になってきた今日この頃です。 もう海外のサイトは見ないことにしよ。 |