四角いベースだと4隅に無駄な空間ができやすい。

長丸形なら4隅がはじめから無いのでその気遣いがないし、スペースや材料もその分助かります。

この手の飾り台は大きめの模型店でも扱ってますがなぜかすごく高い。

これはホームセンターの木工コーナーで税込み252円也。

ざっとサンドペーパーをかけてから水性の着色ニスを2回ほど塗って1週間乾燥させ、 (私はサンデーモデラーなので時間のかかる作業は1週間単位になる)再度ペーパーを 今度は入念にかけてからニスを3〜4回重ね塗り。

起伏がある場合は発砲スチロールを適当に切って接着。

柵は爪楊枝で。

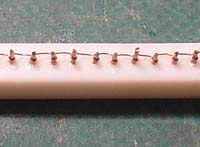

WWIジオラマではお約束の有刺鉄線を再現してみます。

材料は電気コードの被覆をはがした銅線。

問題は棘をどうするかってことなんですが・・・

プラ棒に真鍮線を植えて冶具を作り、それに銅線を巻きつけてループを作ります。

これを指でしごくとループが瘤になり棘っぽくなる。

このスケールならまあまあそれらしく見えますよ。

それでも数が多くてかなり大変でしたけど。

亡くなった祖母がやっていた縫製の内職を思い出してしまいました。

材料は上記のものに加えて

・紙粘土

・本物の土、小石、モデリングペースト(アクリル絵の具の盛り上げ材で画材やさんで売っている)、 水、木工ボンドの混合物。

・履帯の幅に切ったマスキングテープ

・との粉(ホームセンターの木工コーナーで売っている)

雑誌でよく壁補修材を使った作り方が紹介されていますが私は小学生の頃から使っているという 気安さで紙粘土を愛用しています。

最近では発泡材のように軽いものや木を練りこんだものなどいろいろな種類がでていて 特性によって使い分けるのも面白いと思います。

硬くなっても細かくちぎってタッパウエアに水といっしょにいれておけば柔らかくなりますので 無駄が出ません。

上記混合物を大きめの筆でぽとぽと置くように塗布。

乾いた筆にとの粉を含ませて様子を見ながら指でぽんぽんたたいて撒いていきます。

茶漉しを使うのは無用に降り積もるだけで意味ありません。

鉄条網を適当な位置に押し付けてから一息いれます。

ベースの製作は図工に近いノリで、ある種爽快感がありますね。

面倒といえば面倒なんですが車両の細かい工作に疲れたときなど気分転換になります。

これくらいの面積だと材料も手間もそれほどかかりませんし、車両単品よりもグッと作品が引き立ちますし。

皆さんも1度いかがでしょうか。

今度こそ本当に塗装だ〜。