槍穂縦走は北アの華

(1962年9月28日〜10月6日)

|

|

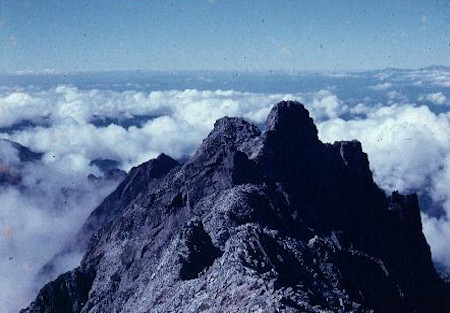

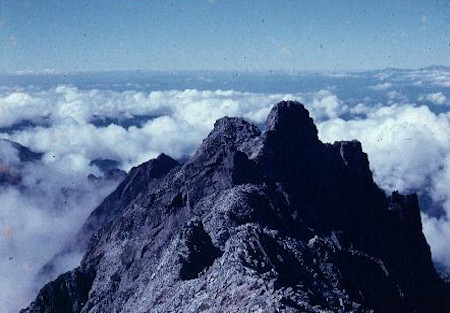

| 槍ヶ岳 |

岳沢より穂高を見上げる |

黒部源流、雲の平、槍穂縦走、夢の計画

中間試験も終わり、気の合った2年生のワンゲル仲間4人で北アルプスに行くことにした。作り上げた計画は黒部源流と雲の平を訪ね、槍穂で締めるというワクワクするようなものだった。

9月28日の夜、僕らは準急穂高で新宿を立ち、翌朝、大町でバスに乗り換え七倉に着いた。昨年の今頃、不安を感じながら裏銀縦走に出発したことを思い出す。今ではいっぱしの登山家気取りで、小雨の中を意気揚々と歩き出した。濁沢で烏帽子岳への道を分けると、高瀬川右岸沿いに8kmの一直線の道が続く。長い道もワイワイ喋りながら歩けば楽しいものである。湯俣温泉は地図に湯俣山荘と晴嵐荘の名前が載っているので定めし賑やかな所だろうと思ったが、建物に人の気配もなかった。考えてみればこんな山奥に観光客が来るわけがなかった。高瀬川はその先で水俣川と湯俣川に2分する。水俣川を真っ直ぐ進めば北鎌尾根にぶつかる。松涛明さんが「何とか湯俣までと思うも友を捨てるに忍びず、死を決す」と書いた手記を思い出す。ここまで来れば温泉もあり、凍った体を温められたのではないかとしょうもないことを考えていた。吊橋を渡って湯俣川右岸に出ると、対岸の至る所で熱湯や蒸気が噴き出していた。第1の吊り橋で左岸に渡り、一の沢でテントを張った。砂地で薪もあり快適なテントサイトだった。

伊藤新道に感謝

明ければ快晴である。湯俣と三俣小屋を結ぶ伊藤新道は小屋の主人伊藤正一さんが戦後10年がかりで完成した登山道である。ほとんどの国民が食うことに必死だった時代に新しい登山道を作り始めたというのだから驚いてしまう。僕らが楽しく安全に山に登れるのもこういう立派な先人のおかげである。岸壁にくくりつけられた桟道、沢に架けられた吊橋の一つ一つに感謝しながら登った。

第5の吊橋を渡って左岸に移ると、道は沢を離れ山腹を登り始めた。赤沢に突き当たる。赤茶けた谷を硫黄で青白色に濁った水が流れている赤沢は一種異様な光景だった。やがて尾根道となり秋のしっとりとした樹林帯の登りとなった。展望台に出ると、北鎌尾根が鋭い鋸の歯のような峰を連ねていた。

やがて鷲羽岳の中腹を捲くようになり、裏銀座縦走路に合流すると、程なく三俣小屋に着いた。昨年、半日停滞した小屋の横を通り、小さな流れに沿って下ると、20分で黒部川の最上流部に突き当たった。雲の平に向かう登山道と別れ、黒部源流を下り始めた。黒部川といってもこの辺りは小さな沢に過ぎない。沢の傍らの踏跡を辿ってゆくと、やがて谷が開け、流れが緩やかになってきた。両岸には豊かな樹林が拡がっている。祖父沢が本流に流れ込む所に素晴らしい草原が拡がっていた。誰もいない祖父平に僕らは喜々としてテントを張った。

|

| 三俣より槍ヶ岳 |

黒部源流にイワナと戯れる

今日は黒部源流でイワナ釣りをすることにした。釣り好きのHは釣り竿を持ってきていた。僕らも長い枝を見つけ、針と糸をつけて即製の釣り竿を作った。仕掛けができあがると、朝日を浴びて沢に出た。イワナ釣りの顛末は別の機会に譲るが、何とも美しい黒部源流で遊んだこの日ほど無上の幸せを感じたことはない。

昼過ぎにテントをたたみ、次の釣り場を求めて赤木沢出合付近にテントを移した。

天上の楽園、雲の平は雲の中

黒部川でイワナを釣る念願を果たし、今日は雲の平に行くことにした。赤木沢出合の先で左岸に渡り、ずっと左岸通しに下りてくると、薬師沢に突き当たった。雲の平へは対岸に渡らなければならない。篭の渡しがあったが、手繰るロープが外れていて使えなかった。黒部川の水量も大分増えていた。3人は諦めて靴を脱ぎ徒渉の準備をしていた。身軽さが自慢の僕は注意深く沢を観察し、薬師沢を渡った所で何とか飛び石伝いに渡れそうな場所を見つけた。沢の真ん中で岩と岩の間隔が2メートルほどあり、その間を相当な勢いで水が迸っていた。ザックを背負って助走もつけずに飛ぶにはギリギリの距離だった。落ちたらことだったが、反動をつけて思い切ってジャンプすると、無事に飛び移れた。後は流れも浅く、石を拾って対岸に渡った。僕が鼻高々で3人が徒渉してくるのを待っていると、Tが「こういうきれいな沢は徒渉した方が気持がいい」と負け惜しみをいった。雨が降りそうな天気だったから、本当は大分寒かったのだと思う。

そこから急斜面を直登すると2ピッチ強で雲の平の一角に出た。トウヒ、シラビソに囲まれた草原と池塘のアラスカ庭園だった。さらに登って行くとギリシャ庭園で、この辺りが雲の平の中心部だった。雲の平山荘がぽつりと建っている。険しい北アルプスの山中にこんなのんびりした草原があるとは信じられなかった。晴れていれば素晴らしい所だろうと思った。だが、今日は槍も水晶も薬師も見えない。僕には晴れた日の眺望を想像する能力はなかったから、天上の楽園といわれる雲の平にもそれほど強い印象を受けることはなかった。

雨が降ってきたので、雲の平の真ん中にテントを張った。

大キレットはスリル満点

翌朝、曇ってはいたが雨は上がっていた。祖父岳を往復してから黒部の源流に下り、3日前に下ってきた道を登った。三俣小屋から双六小屋までは昨年歩いた道と同じだった。のんびりと歩き、双六池の畔で幕営した。

今日は槍穂縦走に入るので、気合いを入れて早立ちした。幸い天候も回復しつつある。まったく西鎌尾根から見上げる槍は雄大だ。これほど登高欲をかき立てる所は滅多にない。槍ヶ岳が徐々に大きくなってくるのは痛快だった。槍の肩にザックをデポして槍ヶ岳に登った。これから向かう穂高への縦走路がいやでも目に入ってくる。ガクンと落ちた大キレットの先に穂高連峰が軍艦のようにどっしりと構えていた。

腹ごしらえしてから、いよいよ槍穂の縦走に取りかかった。大喰岳、中岳、南岳までは気持のよい縦走路だった。鉄梯子を下りて大キレットに差しかかると、両側がスパッと切れ落ちた岩稜となった。横長のキスリングが岩にぶつかりヒヤリとする。慎重に下ってガラガラの岩の破片が積み重なる大キレットの底に着いた。最低鞍部から北穂への登りにかかる。体がどちらかに振れたら一巻の終わりのような所があった。ほとんど垂直に切れ落ちた谷を覗くと、高所恐怖症ではない僕もオチンチンの辺りにスーっと寒気が走った。しばらく信州側を登って飛騨側に回ると、飛騨泣きの難場だった。滝谷の凄まじい垂直の壁に思わず息を飲んだ。再び信州側に出ると、危険な所はなくなり、後は北穂小屋へ向かって石板を重ねたような道を登ればよかった。緊張が弛んでにわかに疲労を感じた。北穂小屋が見えているがなかなか近づかない。最後の力を振り絞って小屋の手前の水場に辿り着いた。冷たい水を飲みながら、キレットを乗り越えた喜びを分かち合った。

最後の夜なので奮発して小屋に泊まることにした。よくこんな切り立った山のてっぺんに建てたものだと感心してしまう。富士山の石室を除けば日本で一番高いところにある山小屋だそうだ。小屋のすぐ上の北穂山頂から恐る恐る滝谷を覗くと体がぞくぞくしてきた。「鳥も止まれない」といわれる滝谷は「凄絶」という言葉しか思い当たらなかった。

|

| 大キレットより常念岳 |

最高の秋晴れ、我が青春のハイライト

東の空が明るくなってきた。北穂小屋は窓から夜明けが見える最高のロケーションだった。荘厳な夜明けが始まった。まだ星が煌めく空の一端に赤みがさしてくる。日の出の色と光の変化ほど岳人を魅了するものはないだろう。谷間を埋める雲海の上に常念岳の頭だけが黒いシルエットを浮かべていた。雲の上をスイスイと歩いて渡れそうな気がした。

|

|

| 雲海に浮かぶ常念岳(北穂小屋より) |

笠ヶ岳を望む(北穂より) |

北穂から涸沢岳までは険しい山稜だったが、大キレットを越えてきた僕らにはむしろ楽しかった。

|

| 涸沢岳より槍ヶ岳を振り返る |

奥穂小屋の前を通って難なく奥穂高岳に立った。ジャンダルムが実に堂々としている。振り向けばカリンカリンに晴れ渡った秋空に槍穂縦走路がくっきりと陰を刻んでいた。槍ヶ岳がミニチュアのように見える。南に目を転ずれば、半円形に囲む穂高山稜の裾に上高地が拡がっていた。緑を敷き詰めた谷間に梓川が白く蛇行している。赤い屋根は帝国ホテルだろうか。焼岳が遙か下に見える。正面には乗鞍岳が両翼を拡げて滑空する大鷲のように向かい合っていた。何という大らかな景色だろう。

|

| 奧穂高岳ジャンダルム |

釣り尾根を鼻歌混じりに前穂に向かった。背丈ほどもあるケルンが林立する前穂高岳で、別れの一瞥。涸沢岳、北穂高岳から垂直に落ちる黒い壁が白い砂礫となって収斂する涸沢カール。その先に紛うかたなき槍ヶ岳の鋭い三角錐が天を指していた。

|

| 前穂より奧穂を望む |

ダン、ダン、ダンと重太郎新道の急斜面を下ると、ハイ松がいつの間にか小灌木になって、いい加減足にガタが来る頃、岳沢ヒュッテが見えてきた。黄色に染まったダケカンバの木の間越しに岩屏風を見上げると、岳沢の上部は既に赤く色づき始めていた。涸れた岳沢に下り立つとガレが眩しかった。ガラガラの歩きにくい踏跡を追っていると、やがて樹林帯に入り、木洩れ日の歩きやすい道になった。明神池からの道に合流すると、途端に行き交う人が多くなった。トップのHは、若いメッチェンのグループに出会うとことさら大きな声で「こんにちは!」と挨拶をしていた。

「おい、H、今の女の子、お前の顔をじっと見つめていたぞ」

僕が冷やかすと、「おい、本当か」とHは慌てて女性の後ろ姿を目で追った。

「真っ黒な顔をしているからびっくりしたんだろう」

Tがにべもなくいった。

河童橋はハイカー、観光客で溢れていた。僕らはドタ靴とキスリングザックが何となく不似合いな感じがして、そそくさと橋を渡った。上高地は想像以上に観光地化していたが、梓川の流れはあくまでも清冽で、カラマツとクマ笹の道にも明るさが溢れていた。

Copyright Kyosuke Tashiro All rights reserved