雲取山、甲武信岳、奥秩父縦走は富士山が伴走

(1962年10月)

|

|

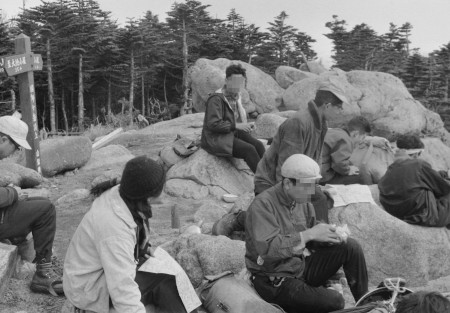

| 雲取山山頂にて |

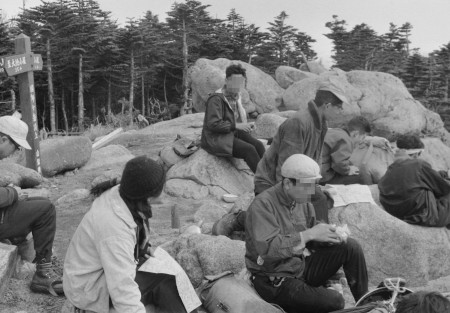

甲武信岳山頂にて |

明るいカラマツ林の七ッ石尾根

10月15日(月) 新宿 16:22 → 18:40 氷川 → 18:45 都営氷川キャンプ場

10月16日(火) 氷川キャンプ場 5:30 → 6:44 絹笠 → 12:42 水根山 → 13:14 鷹ノ巣避難小屋 → 15:12 七ツ石山 → 16:30 雲取奥多摩小屋

この年のワンゲルの秋合宿は奥秩父で行われた。雲取コースのメンバー13名は、前日の夕方に氷川に着き、キャンプ場にテントを張った。

翌朝は雨も上がり素晴らしい秋晴れだった。絹笠の集落を過ぎると稜線に出た。いよいよ長い縦走の始まりだ。多摩川を挟んだ向かいに御前山から三頭山へ続く奥多摩の山並みが見える。七ッ石尾根はひたすら登っていく長い尾根だった。六ッ石山まで来ると、ようやく稜線漫歩という感じになってきた。登山道は山頂の北側を捲いている。次の鷹ノ巣山は南側を捲いていた。トップはスイスイと捲き道を通っていく。三角点のある頂上を無造作にパスするのはもったいなかったが、1年生がバテ気味なので仕方なかった。

七ツ石山の頂上は眺望もよく、尾根筋の楓や桂の紅葉が美しい。早くも雪をかぶった富士山がくっきりと青空に浮かぶ。

ブナ坂より広い防火帯をチンタラ歩き、4時半に奥多摩小屋に到着した。西側に下った水場の脇にテントを張る。

東京都の最高峰、雲取山

10月17日(水) 雲取奥多摩小屋 6:10 → 6:55 小雲取山 → 7:15 雲取山頂上 → 8:03 三条タルミ → 10:39 北天のタル → 11:29 飛龍権現 → 13:57 将監峠 → 14:10 牛王院平 16:55 笠取小屋

さすがに秋の山の朝は寒い。霜柱を踏んで歩くこと1時間、雲取山頂に立った。標高2018m、東京都で一番高い所である。十分眺望を楽しんでから、一気に三条ダルミに下る。カヤの広がる狼平の休憩ではスケッチブックを取り出し写生をする上級生もいた。日当たりにいるとポカポカと暖かく秋山のよさをかみしめる。

稜線の南側を等高線沿いに捲き道が続く。これほど丁寧につけられた捲き道は初めてだ。飛龍山も捲いて、近くの岩場で昼食。相変わらず富士山がよく見える。これから向かう唐松尾山、甲武信岳、国師岳の頂きも手に取るように見える。

長々と続く捲き道に少々飽きてきた頃、将監峠に飛び出し、10分ほど登ると牛王院平だった。カラマツの黄葉と銀色のススキに彩られた気持のよい所だ。

唐松尾山、笠取山も大きく捲いていた。奥秩父縦走路は名のある山も惜しげもなく捲いてしまう。おかげで平地を行くがごときである。沢の源頭を幾つか横切り、カラマツ林を抜けて笠取小屋の裏手に着いたのは5時だった。今日も目一杯歩いて、つるべ落としの秋の日が暮れかけていた。

|

|

| 上級生は余裕のタルミ |

1年生は疲労困憊のタルミ |

|

| 富士山 |

雁坂峠に往時を忍ぶ

10月18日(木) 笠取山 6:17 → 6:40 雁峠 → 7:16 燕山 → 9:10 雁坂峠 → 11:01 東破風 → 12:19 破風山 → 12:46 笹平避難小屋 → 14:20 木賊 → 14:28 甲武信小屋

笠取小屋の前から広い林道を歩き始める。草原状の雁峠を過ぎると燕山へのジグザグの登りが始まる。今日は霧が立ちこめ見晴らしがきかない。珍しく稜線通しに行くと思ったら、やっぱり古礼山は捲いていた。北に方向を変え、いかにも奥秩父らしい林の中を下りると雁坂峠だった。秩父と甲斐の交易路だった秩父往還が横切っている。こんな高い峠(標高2082m)を越えるのは大変だっただろうと昔の人の苦労が忍ばれる。

北西に向きを変えて黒木の樹林帯を雁坂嶺、東破風山と高度を上げてゆく。破風山の登りは岩場もあり、北側の捲き道は雪が貼りついて滑りやすかった。珍しく道は破風山の頂上を通っていた。笹平へ30分も下ったので、木賊山への登りはきつかった。せっかくの頂上も眺望がきかず、やぐら付きの三角点を確認しただけで、そのまま甲武信小屋に下りた。

小屋のおじさんが飯を炊いてくれたので、夜はテントの中でゆっくりとミーティングを行うことができた。

モルゲンロートに顔を染めて甲武信に登る

10月19日(金) 甲武信小屋 5:45 → 6:00 甲武信岳頂上 → 6:27 梓山への分岐 → 7:51 富士見 → 8:47 東梓 → 11:25 国師岳頂上 → 12:40 北奥千丈岳 → 13:54 大弛小屋

モルゲンロートに顔を染めながら甲武信岳に向かう。早朝の冷気が心地よい。15分で標高2470mの頂上に着いた。麓は雲海に沈み、高い山の頂が島のように浮いている。富士が赤く燃え出すと、八ヶ岳も負けずにバラ色に輝きだした。浅間山が白煙を上げている。荘厳な夜明けだった。

甲武信岳からガレ場を下ると、いかにも奥秩父らしい原生林の道を何度も上り下りして、国師岳の登りにさしかかった。長い登りだったが、合宿も後半になり1年生の調子も上がってきたので、難なく2591mの国師岳頂上に達した。

国師岳の南にある北奥千丈岳(2600m)は奥秩父の最高峰である。見逃す手はないと足をのばしたら、そこからの眺望は素晴らしかった。僕らの歩いてきた山々を一望に収めることができた。雲取山は遙か遠くにある。よく歩いてきたものだと感心してしまう。金峰山は指呼の間にある。甲府盆地の先に南アルプスが雲の高さにせり上がっている。中央アルプスも見える。北アルプスは早くも純白に装いを変えていた。十分眺望を楽しんでから、一投足で大弛小屋に下った。

予定の縦走を終え、夜はたき火を囲んで歌を歌った。寒かったが楽しい夜だった。

|

|

| 今日も富士山がよく見える |

金峰山と朝日岳 |

|

|

| 国師岳山頂 |

北奥千丈岳山頂 |

国師岳から岩屋林道を下りる

10月20日(土) 大弛小屋 6:09 → 6:45 国師岳 → 7:30 岩屋 → 8:11 川端下への分岐 → 10:44 白木屋 → 11:06 梓山

10月21日(日) 梓山 8:35 → 9:25 秋山 → 12:05 原 → 13:00 信濃川上

国師岳に登り返し、頂上から北に岩屋林道を下った。曇り空に雪片が舞っている。うっそうとしたシラビソ、コメツガの原生林を、雪と霜柱と落ち葉を踏みしめて歩く。靴底の感触も山歩きの楽しみの一つである。岩小屋を横目に沢筋に下り、川端下への林道を分け、まっすぐ北上すると、やがて道も広くなり、梓山に出た。千曲川を2kmほど遡った所に合宿の集中地があった。

千曲川の広い川原で行われたその夜のキャンプファイヤーは豪快だった。

合宿の最終日、小春日和の街道を小海線の信濃川上までポンカラ、ポンカラ歩いた。正面に八ヶ岳が見えてきて、谷間が開けるとともにどんどん横に大きくなっていった。こんな雄大な景色を見られる里がうらやましかった。

奥秩父の魅力に深い原生林と渓谷の美しさを上げる人が多い。僕にとっての奥秩父は無性に明るい山だった。秋晴れに恵まれたこともあるだろうし、捲き道がおおむね南側のカヤトやカラマツ林を通っていたことにもよるだろう。稜線の北側は深い原生林に包まれているが、甲州側は明るい草原が多かった。そういえば北アルプス、中央アルプス、南アルプスは南北に走っている。東西に走る山稜が奥秩父の特徴を形作っているのだろうか。それはともかく、広大な山域の一部を歩いただけで奥秩父を語るのはおこがましいことである。

|

|

| 梓山の集中地に向かう |

集中地到着 |

|

|

| 全員集合写真 |

八ヶ岳を見ながら信濃川上への帰路 |

Copyright Kyosuke Tashiro All rights reserved