雪渓とお花畑、黒部五郎岳、笠ヶ岳

(1965年8月)

|

|

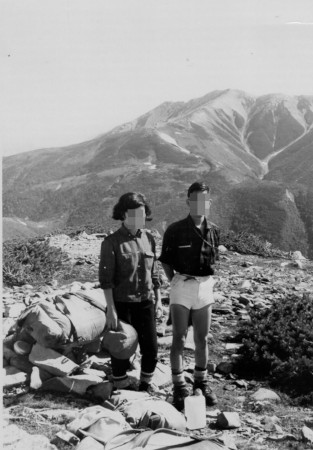

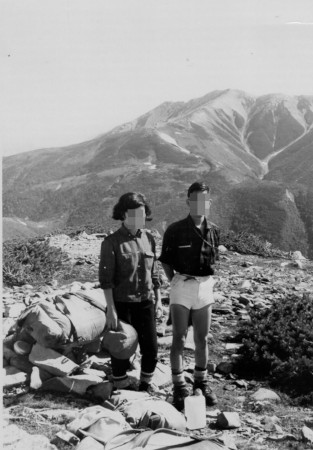

| 黒部五郎岳山頂にて(後方は薬師岳) |

笠ヶ岳山頂にて(K氏撮影) |

一面のニッコウキスゲの原で休憩

1965年4月、私は銀行に就職し、名古屋支店に赴任した。その年の夏、山好きの先輩Kさんが山に行こうと声をかけてきた。長身痩躯でエキゾティックな風貌のバラさんはベレー帽が似合う演劇青年だったから、誘われたときはちょっと意外な感じがした。まさか生涯の山の友となるとは思いもしなかった。K嬢も参加することになった。

コースの選定などすべて私にまかされたので、女性でも登れそうな山ということで、有峰から太郎兵衛平に出て、黒部五郎、三俣蓮華、双六、笠ヶ岳を縦走することにした。

8月初めの金曜日、仕事を終わってから、名古屋駅のコンコースに並んだ。列車は満員だったが、何とか座席を確保した。

翌朝、富山から富山地鉄に乗り、小見駅でバスに乗り換えた。バスは登山客で満員である。有峰湖を経由して1時間30分ほどで折立峠に着いた。

休憩所の裏に登山口がある。2年ぶりの本格的な登山だ。荷物も30Kg近くある。学生時代のようなトレーニングもしていない。5分も歩かないうちに汗がダラダラ出てくる。バテるのではないかと心配になってくる。女性連れなのでゆっくり歩き、1ピッチ、1ピッチしのいでいく。ブナの原生林の中を適度な斜度の登山道が続く。2ピッチで1870mの三角点に着き、昼食にする。

針葉樹林帯、草原帯を黙々と登り、2196mの三角点に達する。ここから先は幅の広い草原の中を緩やかな登りが続く。緩斜面とはいえ、夜行明けと重荷で苦しい登りである。大分疲れてきたので休憩にする。一面のニッコウキスゲが疲れを慰めてくれる。

気を取り直して太郎小屋への最後のピッチに向かう。K嬢はぴったり後ろについてくる。Kさんが先に行ってくれというので、先行してテントを張ることにする。

太郎小屋に辿り着くと、小屋の前は登山客で賑やかだった。そのまま黒部五郎方面に向かった。

縦走路を15分ほど行くと、雪渓の横に絶好のサイトを見つけた。早速、銀行名のはいった小さな黄色のテントを張る。

雪渓の下を水が流れていた。晩飯の支度を始め、ワンゲル流のカレーの作り方をK嬢に教えていると、Kさんが到着した。「こんな先にいるとは思わなかったよ」と大分心細い思いをしたらしい。やはりパーティーは一緒に行動しなければならないと思った。

飯を食い、満ち足りた気分で食後の紅茶をすすりながら、暮れなずむ山々を眺めた。こんな素晴らしい所を我々だけで占拠している。何というぜいたく。

|

|

| 太郎平の手前で休憩 |

太郎平の手前で休憩(後方は薬師岳) |

|

|

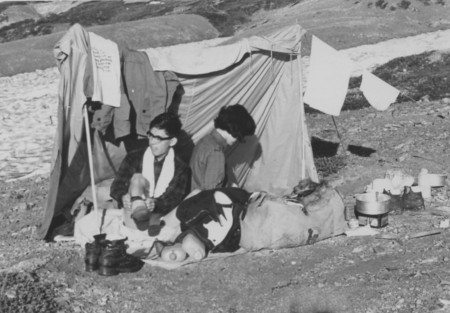

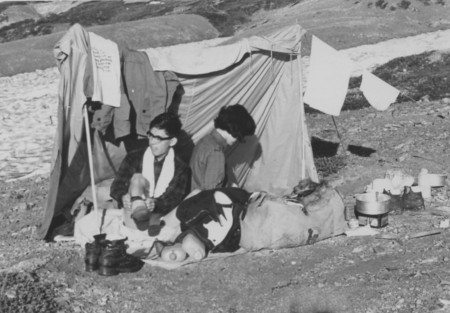

| 雪渓のそばのキャンプサイト(K氏撮影) |

雪渓のそばのキャンプサイト(後方は薬師岳) |

壮大なカールの黒部五郎岳

北ノ俣岳への登りは、ハイマツと草地の幅広い尾根で、何とも気持ちがよい。谷間に白い雲がポカリポカリと浮いていて、まるで空を飛んでるような気分だ。左手の雲ノ平が緑の絨毯を敷いたように見える。チングルマが咲き誇っている。難なく赤木岳を越え、いったん中ノ俣乗越に下って、目の前に立ち塞がる黒部五郎岳に取り付いた。結構なアルバイトだったが、ようやく達した頂上の展望は素晴らしかった。なにより足元深く切れ込んだカールが豪快だった。こんなカールを天辺から覗いていると誰でも気宇壮大な気分になるだろう。

尾根通しの道もあったが、迷わずカールに付けられた道を下る。上部は急で、どんどん高度を下げる。振り返るとカールの縁は見上げるほど上にあり、カールの底を歩く自分達はアリのように小さい。雪渓の白と緑が眩しい。巨岩が無造作に散らばっている。カールを過ぎ、ダケカンバの林を進むと、黒部乗越に着いた。五郎平という別名がぴったりくるのどかな草原だ。小屋の近くにテントを張った。

夕食を終わる頃から雷が鳴り出した。雨がパラパラと降り出し、雷鳴が近づいてくる。暗闇に稲妻が跳梁しはじめると、早々に小屋に逃げ込んだ。白山で怖い思いをしてから、からきし雷に弱い。幸い8時頃には去っていったので、テントに戻って寝た。

|

|

| 黒部五郎岳山頂にて(K氏撮影) |

黒部五郎岳カールにて(K氏撮影) |

今日も快晴、稜線漫歩

五郎平の草原を抜け、樹林帯の中を直登する。樹林が尽きてハイマツ帯となると、三俣蓮華岳のどっしりとした大きな山容が迫ってくる。三俣蓮華小屋から見たときは、それほど強い印象を受けなかったが、こうして登っているとなかなかどうして立派な山だ。一歩一歩感触を楽しみつつ、山頂に達する。展望もすこぶるよい。来し方行先、かつて登った山々を飽かず眺める。この山は黒部川と神通川の分水嶺でもある。落ちた場所の1ミリの違いが雨滴の行先を分ける。

三俣蓮華岳からは稜線通しにポンカラポンカラ歩く。双六岳山頂を通る道を見過ごし、巻き道にはいっていた。また来る日もあるだろうと山頂をパスして、双六池のほとりにテントを張った。

|

|

| 三俣蓮華岳山頂 |

双六池キャンプサイト(K氏撮影) |

百花繚乱、神仙の境、秩父平

赤く燃える尾根道を、右に長い影を従えて弓折岳に向かう。草葉に光る露。ひざ下がヒヤリと濡れてくる。槍ヶ岳の黒いシルエット。まさに天を突く槍のような鋭さは際立っている。

足取りも快調、難なく弓折岳の頂上に出る。

大ノマ乗越に下り、小池新道を左に分けて、向かいの斜面に取り付く。1時間のアルバイトでピークを登りきり、緩やかな尾根の起伏を歩いてゆくと、秩父平に出た。

何という美しいところだろう。一面の緑の絨毯に百花咲き乱れ、残雪が白く輝いている。濃紺の空に圏谷を取り巻く稜線がくっきりと刻まれている。陽は高く昇っていたが、深く澄み渡った空は一点の曇りもない。私は太古の昔に放り出されたような錯覚を覚えた。といって異星に一人で放り出されたような孤独を感じたわけではない。ただ、自然に対する畏怖と憧憬がないまぜになったような感覚だった。静寂の空間に、精気が満ちている。ここは仙人の遊び場に違いない。

私たちはこの素晴らしい別天地で心ゆくまで遊んだ。雪渓を「尻セード」で滑り、雪渓の雪をスプーンで削り取り、ゆでアズキと混ぜて食べた。

いつまでもいたい誘惑を振り切り、カールの道を攀じ登り、再び稜線に出た。槍穂の壁が刻々に形を変えながら伴侶のように連れ添ってくる。抜戸岳から鞍部に下り、穴毛谷への道を過ぎ、岩塔の林立する一帯を抜けて、岩のゴロゴロした急斜面を登ると、笠ヶ岳山荘が見えてきた。

最後の夜は小屋泊まりのぜい沢を許すことにした。

小屋に荷物を置いて、山頂を往復。白山の展望が秀逸。まさに大海を遊弋する巨鯨の趣がある。

|

|

| 槍ヶ岳を横に弓折岳の稜線をゆく(K氏撮影) |

秩父平にて |

|

|

| 秩父平の雪渓にて |

笠ヶ岳山頂 |

小屋の窓から御来光

槍ヶ岳の後ろに朝日が昇ってきた。小屋の窓から見る御来光は格別だ。

今日は下山の日、1900メートルの下りが待っている。

巨大なケルンの林立する笠ヶ岳山頂で、四周の景観を脳裏に刻み、下り始める。クリヤノ頭で錫杖岳への稜線に別れ、左の急な樹林帯に飛び込んだ。容赦のない下りが続く。水場に出て、冷たい水をがぶ飲みして、一息つく。

傾斜も緩やかになり、クリヤ谷の沢音も涼しげに響くようになる。木漏れ日の道をひたすら飛ばす。右手の樹間に錫杖岳の切り立った岸壁が覆い被さるように見えてきた。かつて「風雪のビバーク」の松浪明さんが足跡を印した岸壁だ。

錫杖沢を渡ってからも長い道のりだった。「道を間違ったんじゃないの」とKさんがぼやく。ようやく槍見温泉が見えてきたときにはほっとした。

バスの時間に間があった。河原で休んでいようかと思ったら、Kさんが旅館と交渉して、座敷で休憩することになった。さすがエリート銀行マンは違う。温泉で汗を流し座敷に戻ると、ビールとソーメンが運ばれてきた。その何とうまかったこと。広い部屋に涼しい風がはいってくる。素晴らしかった山のあれこれを語り合いながら飲むビールは格別だった。

|

| 笠ヶ岳小屋の夜明け |

Copyright Kyosuke Tashiro All rights reserved