アベック2組で燧岳、至仏山

(1967年8月)

|

|

| 至仏山(景鶴山より) |

燧岳(あやめ平より) |

御池小屋から燧岳へ

銀行の友人U君と彼女、私とK嬢の二組のペアで尾瀬に行くことになった。計画は私に任されたが、女性を連れて行くなら尾瀬だろう。

名古屋から新幹線で東京に出、上野から東北本線に乗った。郡山で磐越西線に乗り換え、会津田島で桧枝岐行きのバスに乗った。ようやく着いた桧枝岐で、旧い旅館に一夜の宿をとる。

翌朝、始発のバスに乗って、御池で降りた。

燧岳登山道を登り始める。このコースは5年前に下ってきた道である。昔と変らず森林と草原の織り成す静かな山道だった。

燧岳の頂上からの展望は変化に富んでいる。眼下に見える尾瀬沼は緑のリングに嵌め込まれた青い宝石のようだ。尾瀬ヶ原の先に至仏山が向かい合っている。

温泉小屋へ下る。柴安嵓(シバヤスグラ)から急斜面を下り始める。ハイマツ帯から、ササ原、針葉樹林帯と高度に応じた植物相を経て、次第に傾斜が緩くなり、ブナの原生林にはいった。燧の裾野をしばし歩くと、尾瀬ヶ原北端部にある温泉小屋に着いた。

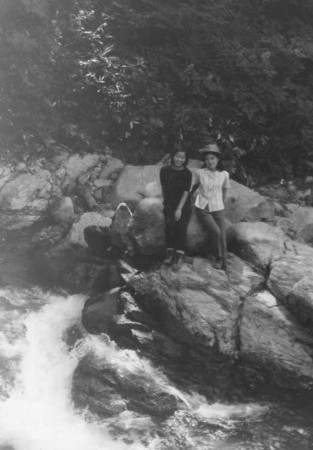

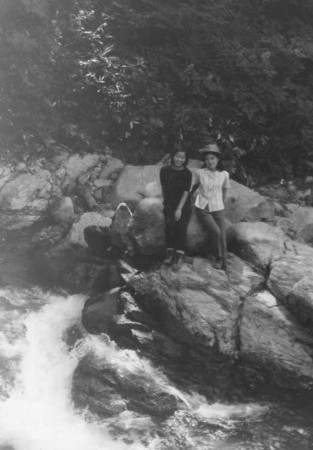

荷物を解き、三条ノ滝を見に行く。平滑ノ滝は滑り台状の岩の上を白い糸のように水が流れていた。三条ノ滝は、突然大地の支えを失った膨大な水が迸るように落下する、迫力のある滝だった。

|

|

| 燧岳山頂(後方は至仏山)) |

燧岳山頂(後方は尾瀬沼)) |

|

|

| 三条ノ滝 |

三条ノ滝近辺にて |

景鶴山に寄って、山ノ鼻小屋へ

朝もやの中、見晴への道に分かれ、只見川を渡り、東電小屋を過ぎる。

程なく景鶴山登山口の道標があった。以前から特異な山容と名前に惹かれていたので、ザックをデポして登り始める。

深い針葉樹の中を進むと、黒い蛇がゆうゆうと道を横切っている。蛇嫌いの私は、一人であったら少し憂鬱になったかもしれないが、女性の前で弱みは見せられない。ドタドタと靴音を立てて蛇を追い払い、先を急ぐ。

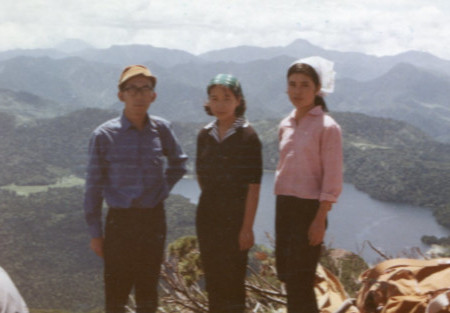

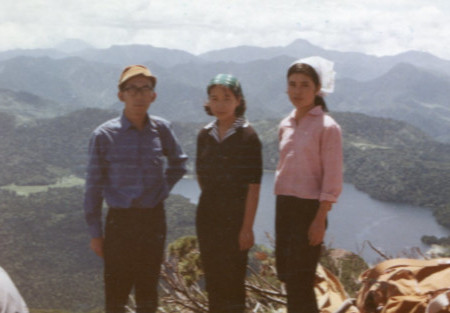

やがて右手の支尾根に取り付き、木の根を掴まえて攀じ登っていくと、ひょっこりと潅木に囲まれた頂上に出た。尾瀬ヶ原から至仏山にかけての展望が開けている。原の中を縫い取りしたように拠水林が連なっている。至仏山はピラミッド型の女性的なフォルムを広げていた。

デポ地に戻ると、後はゆったりと尾瀬ヶ原散策だ。軽口を叩いて女性陣を笑わせながら、木道の上をポコポコ歩く。

今宵の宿は山ノ鼻小屋だった。

|

|

| 景鶴山頂上にて |

尾瀬ヶ原にて(後方は燧岳)) |

天上に導かれるような、至仏の登り

山ノ鼻小屋を出ると、直ぐに至仏山の登山道がある。丸太で階段状に土留めしているが、登山道の周りは赤茶けた裸地になっている。

樹林の中をひたすら登ると、背後の展望が開け、尾瀬ヶ原の先に燧岳が見えてきた。尾瀬ヶ原を間に対峙する燧岳と至仏山は、何れ劣らぬ美しい山だ。天の川のベガとアルタイルにも似た好一対だ。

森林限界を抜け、広闊な緑の原を背景に一歩一歩高みに向かっていると、まるで天国に導かれているような感じがする。まさに仏に至る山である。

頂上はもやっとした雲に囲まれ、見通しは悪かったが、私たちはこの山に登れたことに満足していた。

稜線沿いに鳩待峠に向かう。緩やかな岩稜を昇り降りして、笠ヶ岳への分岐を分けると、樹林帯にはいり、所々に池塘も出現する。鬱蒼とした黒木の道を一気に下ると、人声も賑やかな鳩待峠に降り立った。

ハイカーの間を縫って、富士見峠へ登り返す。ブナの原生林を緩やかに登って行くと、見晴らしのよいササ原が出てきて、左手に景鶴山から燧岳への山並みが見えてくる。

アヤメ平から見る燧岳は昔と変らず秀麗であったが、かつての瑞々しい高層湿原は見る影もなく、赤茶けた裸地に変っていた。アヤメ平を見せたくてわざわざ遠回りしてきた私は、言葉を失った。数年前、まだ木道もできていないこの湿原にはいりこんだ自分にも責任があるのだろうが、何千年という自然の営みで作られた湿原が、あっという間に壊されてしまうことに愕然とした。田植えの稲のように、湿原再生のための植物が植えられていたが、アヤメ平の一日も早い復元を祈るばかりだった。

重い気持ちで富士見下まで下り、バスで沼田に向かった。

Copyright Kyosuke Tashiro All rights reserved