眺望絶佳の表銀座縦走

(1975年9月)

|

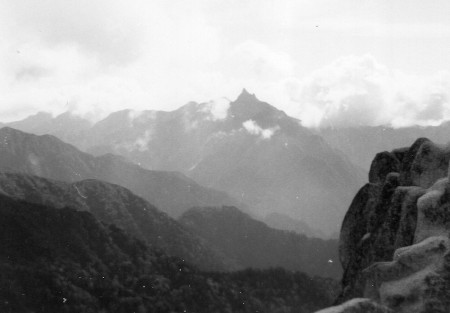

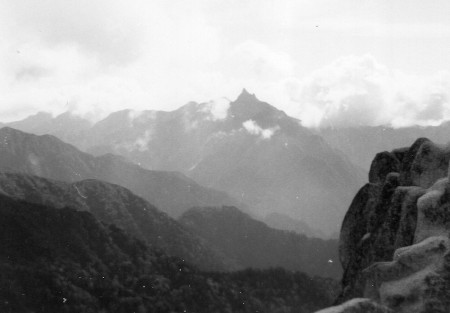

| 槍ヶ岳遠望 |

燕岳はエキゾチックな秀峰

9月18日(木) 新宿 →

9月19日(金) 大糸線有明 4:30→

5:10 中房温泉 6:20 → 10:15 燕山荘手前ピーク 11:25)→ 12:00 燕山荘 → 燕岳往復

銀行の山仲間と今年も秋山に登ることになった。Kさん、Yさん、K嬢、N嬢に若手のW君が加わった。W君は本格的な山登りは初めてだという。今回は北アルプスから表銀座コースを選んだ。

9月18日の木曜日、私は定時に仕事を切り上げ急いで帰宅、手早く夕食を取り、慌ただしく新宿駅に向かった。大糸線直通の急行列車には長い行列ができていた。秋分の日が連休とならず登山客が前後の週に分散されたせいか何とか各自座席を確保することができた。

翌朝、未明に有明駅に着き、タクシーに分乗して中房温泉に向かった。薄暗い林道を右に左に揺られて中房温泉に着き、持参の弁当を食べる。少し明るくなってきたので私がトップで登高開始。夜行列車で十分な睡眠を取っていないのでゆっくりと歩く。樹林帯を抜け、朝日を背に合戦尾根に取り付く。額から汗が滴り落ちる。アルプス銀座といわれる人気の縦走コースで登山道はよく整備されている。所々にベンチもある。合戦小屋を過ぎると明るく眺望が開けてくる。4ピッチ歩いた小ピークで昼食とする。間近に燕山荘と燕岳が見える気持のよい場所だ。例によってKさんはワインを、Yさんは明治屋で購入したカナディアンベーコンを、私は登山用ガスバーナーで湯を沸かし銀行近くの喫茶店「九段茶房」で仕入れたブルーマウンテンでコーヒーをいれた。若手に少しでも山を楽しんでもらいたいとシニア組はサービス精神旺盛である。豪華な山上の饗宴。コーヒーの薫りが漂う。

ゆっくり休み、やおら燕山荘に向かう。ゴールが見えているのは気が楽だ。程なく到着し荷を解く。明るく清潔で山小屋という雰囲気ではない。水も流しの蛇口から出てくるのは有り難い。

寝る場所を確保してから空身で燕岳に向かう。白い花崗岩砂と緑のハイマツのコントラストがエキゾチックである。今まで見たことのない山容だ。点在する花崗岩の岩のオブジェの間を通り抜けたり潜ったりして賑やかに頂上に向かう。実に気持のいい登り道だ。頂上で周囲の景色を楽しむ。明日から縦走する表銀座の山並みが槍ヶ岳に向かって迫り上がっている。その左に常念岳がこちらもピラミッド型の山容で覇を競っている。西側の高瀬川からそそり立つ裏銀座の稜線が表銀座と長さを競っている。燕岳は眺望絶佳であった。

|

|

| 白い奇岩と緑のハイマツの燕岳 |

表銀座のゴール槍ヶ岳は遥か先 |

花の縦走路は前半快適、後半厳し

9月20日(土) 燕山荘 6:20 → 9:15 大天井岳往復 10:20 → 11:20 赤岩岳 → 14:55

ヒュッテ大槍

小屋泊まりでも我々は断固自炊である。早めに起きて食事を作り手早く食べて燕山荘を出た。快晴ではないがまずまずの天気である。稜線上を元気よく歩き始める。

2ピッチで切通岩を通過、大天井岳への登りとなる。途中、頂上に行く道と巻き道の分岐があったがためらわず山頂に向かう。折り重なる石を踏みしめるとカタカタと音がする。肩の辺りに大天井荘があった。ザックをデポして大天井岳を往復した。

昼食後、なだらかな喜作新道をテクテク歩く。縦走路は稜線上のピークを避けてダケカンバが点在する巻き道を通るので歩きやすい。穂高岳方面の展望が開けてきて、槍穂の稜線が正面に見えてくる。残雪が残った涸沢カールがパラボラアンテナのようにこちらの視線を待ち構えている。釣り尾根もキレットも厳しさを隠し涸沢カールの大きさを強調している。アングルに心を奪われた。奧穂から梓川に流れる尾根もむしろ穏やかである。初めて見るこのアングルに私は心を奪われた。

ヒュッテ西岳を過ぎると道は90度右折して一旦急下降しその先に壁のようにそそり立つ東鎌尾根が待ち構えていた。気を引き締めて下りにかかる。ハシゴ場が二つ続く。今までの稜線漫歩気分は吹き飛ぶ。大きく下った後、嫌になるほど上り下りを繰り返す。悪場は一人一人通過するのを待つので時間がかかる。緊張すると疲労も倍化して皆の足取りも重くなる。ようやく水俣乗越に到着した。北鎌尾根が手に取りように見える。見ているだけで恐怖を感じるような峻険な尾根は「風雪のビバーク」の松涛明さんが遭難死した場所だ。戦後間もない1949年1月、猛吹雪の北鎌尾根でパートナーがスリップし、已むなく千丈沢を湯俣に下ることになったが風雪激しく遂に動けなくなった友と最後を迎えた。7月に遺体とともに発見された手帳に手記が遺されていた。「全身凍ッテ力ナシ 何トカ湯俣迄ト思ウモ有元ヲ捨テルニシノビズ、死ヲ決ス」、「今 14時 仲々死ネナイ 漸ク腰迄硬直ガキタ、全シンフルヘ、有元モHERZ、ソロソロクルシ、ヒグレト共ニ凡テオワラン」、「サイゴマデ タタカフモイノチ 友ノ辺ニ スツルモイノチ 共ニユク」、「我々ガ死ンデ 死ガイハ水ニトケ、ヤガテ海に入り、魚ヲ肥ヤシ、又人ノ身体を作ル、個人ハカリノ姿 グルグルマワル 松ナミ」 私はこの手記を初めて読んだとき思わず涙が溢れそうになった。(詳しくは本HP「山のエッセイ」に「『風雪のビバーク』に思う」を御覧頂きたい)

東鎌尾根に取り付き、岩尾根のハシゴ場やクサリ場をよじ登り、天上沢側から槍沢側へ尾根を越えるとヒュッテ大槍が現れた。3時近くになっていてみなかなりくたびれているようなのでここに泊まることにした。燕山荘ほどではないがしっかりとした山小屋だった。

ガスが出てきて間近の槍ヶ岳も見えなくなった。

|

|

| 穂高岳と涸沢カール |

槍穂の稜線 |

|

|

| 東鎌尾根 |

裏銀座の稜線 |

|

|

| 霧のかかった槍ヶ岳山頂 |

北鎌尾根 |

無情の雨で槍ヶ岳登頂は諦める

9月21日(日) ヒュッテ大槍 6:20 → 7:00 槍ヶ岳山荘 → 13:40 横尾 → 15:00 明神館

小雨の中を槍ヶ岳に向かう。稜線上で冷たい風雨にさらされ眼鏡が曇る。左に殺生小屋への道を分け槍ヶ岳へ。視界は5〜60メートルで頂上が見えぬままに根もとをトラバースして槍ヶ岳山荘に着く。雨宿りがてらに小憩。若手は槍ヶ岳に登っていないので山頂まで連れて行きたかったがコンディションが悪いので諦めた。またいつか眺望のいい日に登る機会もあるだろう。

相変わらずの霧の中、槍沢を下る。砂礫の道をザクザク踏みしめジグザグに下っていくと、いつの間にか小さな水の流れが始まりどんどん大きくなってゆく。槍沢が大きく右に曲がる辺りで雨が上がった。沢を離れ樹林帯を歩いていると槍沢ロッジに出た。二ノ俣の吊橋を渡り梓川となった滔々たる流れを見ながら横尾に着く。涸沢からの下山客を合わせ一段と賑やかになる。ここからは梓川清流沿いの平坦で道幅も広いプロムナードとなる。

予備日が1日余ったのでどこかで泊まることにした。2年前に泊まった徳沢園は満室だったので、1ピッチ歩いて明神館に泊まることにした。

締めは「鯛万」でランチ

9月22日(月) 明阳館 → 上高地 → 松本 → 新宿

秋晴れが眩しい。朝食後明神池を散策。神秘的な森の影に苔、池の水は透明である。沢にはイワナが気持良さそうに泳いでいる。

軽くなったザックを背負い上高地へ。バスターミナルの近くで帰り車のタクシー運転手に声をかけられた。「6人だよ」というと大丈夫だという。定員オーバーなのに何が大丈夫なのか分からないが、みなスリムなのでこれ幸いと荷物をトランクにいれ乗り込む。後部座席に4人はちょっと窮屈だったが我慢する。上機嫌の運転手は付近の名所案内をしながら安曇野をひた走る。警官に見つかることもなく松本駅に着く。

荷物預かり所にザックを預け、Yさんご推奨の「鯛萬」に行く。高級フレンチレストランに登山靴は場違いだが本来紳士淑女である我々は萎縮することなく堂々と振る舞う。ずっと自炊のヤマ飯だったので一流レストランのランチはことさらに美味かった。

Copyright Kyosuke Tashiro All rights reserved