安達太良山と那須岳、温泉も楽しむ

(1984年11月)

|

|

| 安達太良山 |

那須岳(茶臼岳より朝日岳、三本槍岳を望む) |

安達太良山、くろがね小屋の温泉が最高

11月23日(金) 自宅 5:40 → 7:20 上野 つばさ5号 → 10:20 二本松 → 11:20 奧岳スキー場 → 13:30 くろがね小屋 13:50 → 15:00 安達太良山 15:25 → 16:15 くろがね小屋

勤労感謝の日から土曜に週休を取り三連休になるのでKさんと山に行こうということになった。温泉のある山小屋として有名なくろがね小屋に一度いってみたかったので安達太良山に行くことにした。今回は朝立ちとし早朝に自宅を出たが上野駅はかなり混雑していた。秋田行きのエル特急自由席車両は長蛇の列になっている。一つだけ席を確保したがKさんが現れない。発車5分前に息せき切って到着。目覚まし時計を1時間間違えてしまいタクシーを飛ばしてやってきたという。先ずはほっとする。

初冬の奥州路を北上。快晴の車窓に日光、那須と雪を被った山々が通り過ぎてゆく。

二本松で下車してタクシーで登山口に向かう。たわわに実った柿の木の点在する田園の丘陵をぐんぐん登ってゆくと、いつの間にか安達太良山の懐に入り込んでいた。岳温泉の松並木を過ぎるとゆるやかな高原が開け奧岳温泉に到着した。2〜3日前に降ったという雪で目の前のスキー場は40センチくらいの積雪で、気の早いスキーヤーがちらほら初滑りを楽しんでいた。

スキー場の右手に踏み跡が続いているのでその道を辿る。松の木の枝から雪が解けて雫が落ち、ときにはバサッと雪塊が落ちてくる。車道を突っ切って山道が延びている。40分ほど歩くと安達太良山に直進する道と右にくろがね小屋に向かう分岐があった。クマ笹の間に溝状の雪道が真っ直ぐに上っているが踏み跡はない。ままよと登り始める。温泉の導管が雪の下でゴボゴボと音を立てて流れている。だんだん雪が深くなりスパッツを持ってこなかったので雪が靴の中にはいり込む。間もなく緩やかな斜面になり勢至平の端に出た。風が山から吹いてくる。中空に太陽がかかっているが暖かさは伝わってこない。真っ白になった安達太良山が逆行に輝いている。やがて車道と思われる広い道と併行するようになり、そちらに移るとかなりの踏み跡があった。勢至平の北端に近付くと左に安達太良山に直登する道を分ける。湯川を回り込むように進んでいくと鉄山、矢筈の森、篭山に囲まれた底にくろがね小屋が見えてきた。小屋を囲む黒い岩と雪煙の舞う斜面が迫ってくる。

山小屋らしくないしゃれた造りのテラスから室内にはいる。ストーブの暖かさが何よりのウェルカムサービスだ。小屋の主が温泉に来たのなら別だが、山に来たのなら今登ってきた方がいいという。山の天気は変わりやすく明日のことは分からない。今日は滅多にない好天だというのだ。それではとテルモスに湯をいれ、甘味品だけを残したザックを背負って頂上に向かう。雪面に不揃いにできた踏み跡を伝い登ってゆくが滑ったりして歩きにくい。矢筈の森にかかるとウィンドクラストしていて表面の薄い氷を割らないようにそっと足を置いてゆくが強風にあおられてバランスを崩すとズボッと膝まで沈んでしまう。それでも荷が軽いのでめげずに登り稜線に出ると雪は風に吹き飛ばされ茶色の地肌が現れていた。森がないのに矢筈の森という不思議な山の天辺からは沼ノ平の火口壁を覗きながら通過。風上に身体を傾けるようにして安達太良山に向かう。夏用のズボンに強風が吹きつけ足が凍り付くような感じがする。乳首のような山頂部に鎖と鉄バシゴが取り付けられていた。鉄バシゴを登りきり頂上部に足を移そうとしたが着地面がツルツルに凍っていて立てそうもない。仕方なくそっと腹ばいになって頂上に身体を移した。鉄バシゴを使わず回り込んで頂上に行くのが正解だった。

山頂には三角点と「八紘一宇」と書かれた黒御影石の柱が立っていた。いつ誰が建立したのか分からないがこんな時代錯誤のスローガンは智恵子が愛したこの山にふさわしくないと思った。眺望は360度。間近に大きく見える磐梯山は船明神山に右裾を隠されているのは残念だった。時計回りに視線を移せば秋元湖の背後に幾重にも重なる山並みの上に飯豊連峰が蒼穹に長大な白き頂を刻んでいる。足下に沼ノ平を覗き、北に鉄山の先にかつてスキーで縦走した箕輪山から東吾妻の峰々が続いている。右遥か後方に蔵王連峰が見える。東を向けばに二本松から福島盆地に阿武隈川が流れ、その背後にうっすらと阿武隈高地が広がっている。南には那須、会津の山々が重なっていた。

しかし吹き荒ぶ強風にそれ以上の山岳展望は諦め風下の岩陰に待避した。テルモスの紅茶を飲んで身体を温めクロワッサンとチョコレートを交互に口にいれた。

それから夕陽に赤く染まった鉄山を眺めながら雪を蹴散らし走り下った。谷間に夕闇が迫る頃小屋に帰り着いた。

凍った靴紐を解き、部屋に戻るとタオルを持って浴室に直行。宿泊客は少なくなかったが浴室には誰もいなかった。4人ほどはいれる木の湯船に身を沈めると灰緑色の湯が溢れる。凍えた手足がゆっくりと融けてゆき全身が温まってくる。本当に温泉は最高だ。

小屋の二階は間仕切りされていて二段になっている。一階の石炭ストーブの上は吹き抜けになっていて煙突が天井に抜けている。暖かくて気持のよい小屋だった。9時に自家発電機が止まると室内は静寂になった。窓を叩く風の音だけが聞こえてくる。間もなく微かな寝息が聞こえてきた。

|

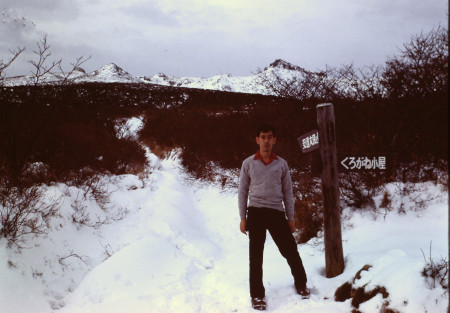

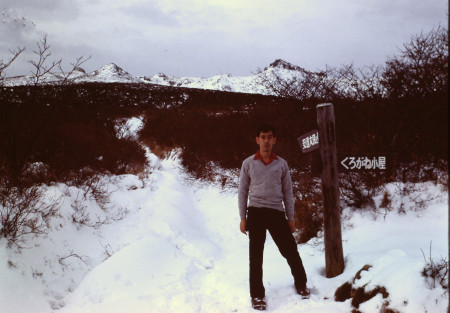

| くろがね小屋 |

|

|

| 新雪を踏んで安達太良山へ |

安達太良山の山頂 |

|

|

| 飯豊山を望む |

沼の平を覗く |

那須の最高峰はどこ?

11月24日(土) くろがね小屋 7:45 → 9:15 奧岳レストハウス → 10:10 二本松 → 黒磯 → 那須ロープウェイ → 13:50 ロープウェイ山頂駅 → 14:20 茶臼岳 → 15:20 ロープウェイ山頂駅 → 16:10 バス → 新那須温泉

当初の計画では安達太良山を縦走し横向温泉に下りるつもりだったが、安達太良山には登ってしまったので、急遽予定を変更して那須岳に行くことにした。

昨日一歩一歩苦労して登った雪道もかなり踏まれて歩きやすくなっていた。道ばたのナナカマドの赤い実が雪の中に取り残されている。上空は薄黒い雲に覆われているが、勢至平を下ってゆくと右側に安達太良山、矢筈の森、鉄山が稜線上に等間隔に並んでいるのが見える。乳首山ともいわれる安達太良山は確かに山頂が乳首のように飛び出ている。ここから見上げる安達太良山は女体のように軟らかく優しかった。

奧岳スキー場でタクシーを拾って二本松に下った。

|

|

| 安達太良山、矢筈の森、鉄山 |

くろがね小屋への分岐 |

二本松から鈍行で黒磯に向かう。随分旧式の列車で懐かしさを覚えるが、郡山駅で小一時間も停車しているのには参った。黒磯からタクシーで那須ロープウェイ乗場に行く。発車間際のロープウェイに駆け込み山頂駅に着く。外に出ると薄暗く風が冷たい。高曇りではあるが眺望は効いている。早速山頂に向かう。観光客がちらほらいるが登山者は少数だ。火山礫をブルドーザーで均したような幅の広い緩やかな道を登ってゆくと、右に茶臼岳山頂への分岐があった。次第に活火山らしく砂礫と火山岩だけの急峻な登りとなってきた。荒涼とした風景の中を30分ほど歩いて那須連山の主峰茶臼岳山頂に立った。西側はスパッと切れ落ちていて無間地獄といわれる一帯から幾筋もの水蒸気が吹き出している。噴気孔からゴーッという音が聞こえてくる。岩が毒々しい黄色に染められている。一見の価値はある景観だが下り坂の天候の中では不安で落ち着かない気分になってくる。視線を上げて朝日岳から三本鎗岳までの稜線を追った。朝日岳は北アルプスの山のように険しい岩の山だった。茶臼から峰の茶屋に下り、そこから狭い岩の尾根が朝日岳山頂に迫り上がっていく。岩陰に張り付いた雪が一層登攀を危険にしているようだった。あわよくば足を伸ばそうと思っていたが早々にその意欲を失った。長居をしても仕方がないので来た道を引き返した。

ガラガラのロープウェイで山麓駅に下り、バスで新那須温泉に下り、若喜旅館に泊まった。浴衣に着替え、温泉に浸かり、宿の料理に舌つづみを打った。

雪が積もっていることを想定しなかったのは軽率だったが、結果的に百名山を二つ登れたのは運がよかった。

後日、テレビで那須登山の番組を見ていると三本槍岳の頂上に達したときのナレーションで「那須連山の最高峰」といっていたのでおやっと思った。「日本百名山」では茶臼岳が那須の最高峰と書かれていたからだ。ちょっと気になったのでインターネットで国土地理院地図を調べて見ると三本槍岳は標高1916.9メートル、茶臼岳の最高地点は1915メートルとなっていた。確かに三本槍岳の方が2メートルほど高い。深田さんは勘違いしていたのだろうか。古い「那須岳」の地図は持っていなかったので、1963年の日本山岳会編「山日記」をみると、茶臼岳<那須岳>は1917メートル、三本槍岳は1915.2メートルとなっていた。深田さんは間違ってはいなかったのだ。新しい測量で山の標高が変わることは珍しくない。当時3003メートルだった剣岳が2999メートルとなり、三千メートル峰から陥落したのは非常に残念だった。茶臼岳も那須岳最高峰の地位を三本槍岳に譲ったのは残念だったが、その特徴ある山容から那須連山の主峰であることは万人の認めるところだろう。

三本槍岳といえば高校3年のとき修学旅行で那須に行き、山麓の旅館に1泊して山に登った記憶があった。アルバムには峰の茶屋で休憩しているスナップ写真はあったが頂上の写真はなかった。峰の茶屋からどこに登ったのか分からない。ただ眺めのいい高みから広大な裾野を眺めていた記憶だけは残っている。

|

|

| 茶臼岳を登る、バックは朝日岳 |

噴気孔 |

|

|

| 茶臼岳山頂付近 |

茶臼岳山頂にて |

Copyright Kyosuke Tashiro All rights reserved