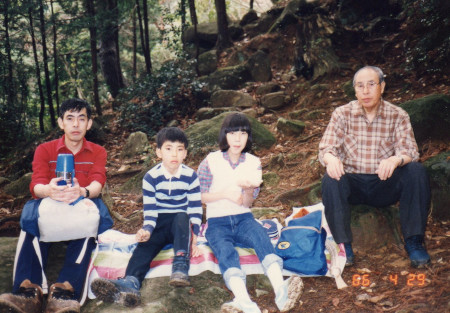

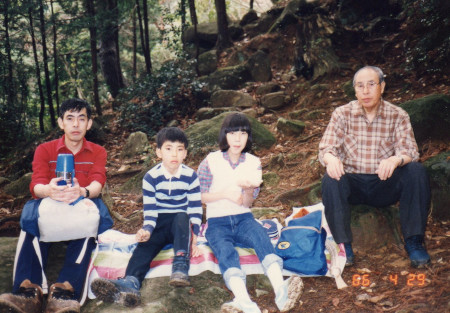

三世代一緒に筑波山

(1986年4月)

|

| 筑波山 |

見出し

4月29日(火) 自宅 5:35 → 7:30 筑波山神社駐車場 → 9:50 御幸ケ原 男体山往復 10:04 → 10:30 女体山 → 12:10 駐車場 → 16:30 自宅

筑波山は東京からよく見える山だった。中学、高校時代の校歌にも「千代田の南 麻布の丘に 筑波のみどり 富士の白雪」とあった。私が中学生の頃も通学のとき京成電鉄の車窓から北の方に紛うことのなく筑波山の姿を見ることができた。特に空気の澄んだ冬の寒い日にはきれいに見えた。関東平野にぽつんと山があるのだからすぐに分かる形の良い山だった。だがそれは過去形で語らなければならなくなった。都内の至る所で高層ビルが林立する現代では普段目にする日常の風景からは失われているではないか。

1986年4月29日の早朝、私はマイカーで筑波山に向けて出発した。難しい山ではないから家族と父を連れて行くことにした。父は71歳、長女は中1,長男は小5だった。東名の川崎IC入口では天皇在位60周年記念行事の警備で警官が一台一台検問していた。最近警備が過剰になってきている。曇り空に青い空が見えてきた。首都高、常磐道を乗り継ぎノンストップで土浦北ICで下り、ほどなく筑波山神社大鳥居の傍の駐車場に車を駐めた。

筑波山神社の階段を登り、山門を潜って本殿の左に50メートルほど進むとケーブルカーの乗場があり、併行するように御幸ヶ原への登山道があった。父も歩いて登るというので一緒に行くことにした。前後して登り始めたのは子ども二人を連れた男性と老夫婦の二組だけだった。ほとんどの観光客はケーブルカー乗場に急いでいた。昨夜の雨で濡れた土が滑りやすいが、樅やブナの林の中の気持のいい山道だ。ひっそりと椿の花が咲いている。観光地でこれほど静かな山登りが楽しめるのは意外だった。1ピッチほど歩いてケーブルカーの中間地点に着いた。ちょうど始発の車両が登ってきて、下りの車両とすれ違うのが見えた。鉄道好きの長男は大喜びだ。道ばたにキャンピングシートを敷いて一休み。木々の間に霞ヶ浦が見えた。

父に合わせてゆっくり登る。オダマキ、スミレ、山桜と春真っ盛りだ。2時間ほど歩いて男体山と女体山の鞍部にある御幸ヶ原に出た。男体山の横に関東平野が開けた。近くは水の輝く田圃が拡がっているが東京方面の地平は霞んでいる。関東平野の広さを実感した。握り飯ほおばる。私と長男は男体山(871メートル)を往復した。ケーブルカーから大勢の人が掃き出され御幸ヶ原は観光地そのものだった。

休憩後、父にはケーブルカーで下山してもらうことにして、私たち親子は女体山に向かった。土産物屋が並ぶ中を通り抜け、女体山(877メートル)に到着。頂上は人で一杯だった。女体山は筑波山で一番高いところだ。ほぼ同じ高さの峰が対峙しているので双耳峰といえなくはないのだろうが、私が東京から見ていたのは浅い切れ込みはあるが横に広くキリッとして気品のある独特のフォルムだったような気がする。女体山のすぐ近くにロープウェイの駅があり人が一杯だ。写真を撮って、急な岩だらけの道を下り始める。裾野が一望できる。つつじケ丘の駐車場から登ってくるハイカーが引っ切りなしに続く。サンダルやヒール靴の女性もいる。ガマ岩、北斗岩、胎内くぐりなどの奇岩が出てくる度に写真を撮りながら下った。左右の岩の上に大きな石が天井のように渡っているトンネルがあり弁慶の七戻りと命名されている。確かに天井の石がいつ落ちてくるか分からないの恐る恐る通り抜けた。その先の分岐でつつじケ丘への道を分け、右に筑波山神社に向かう。途端に人が少なくなる。新緑萌える森林の中を落ち葉を踏んでひたすら下る。右膝がちょっと痛くなってきた。妻も膝が笑い出したという。頂上から2時間、ノンストップで駐車場に着いた。待っていた父と無事合流した。

帰りは天皇行事の交通規制を敬遠してか首都圏への車の乗り入れが少なく空いていた。標高千メートルに満たない山だが案外楽しい山だった。茨城県にも一つくらい百名山があってもいいだろう。

|

| 木陰で休憩 |

|

| 筑波山(女体山)山頂で |

|

| 筑波山(背後は男体山) |

Copyright Kyosuke Tashiro All rights reserved