|

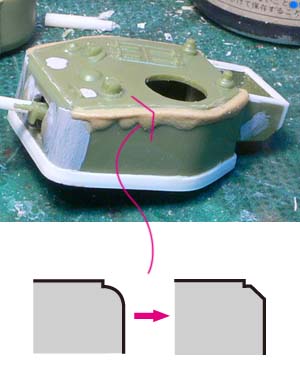

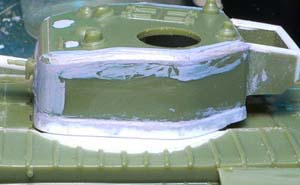

資料とパーツをつらつら見比べてみると、問題はやはり砲塔に集中している模様。 砲の開口形状が良くないので向かって左上を三角形のプラ板でふさいでから棒やすりで整形。 穴の左右にある楕円形のバルジが再現されてないのでエポパテを盛り付け。 写真の角度が悪いのでこの辺は下の方の写真を参照ください。 高さが足りない感じなので0.7ミリプラ板(エバーグリーン製)を底に貼り付け。 後ろの雑具箱はパーティングラインを完全に消してエッジのだれているところはプラ板を貼ってエッジを立てました。 |

|

前面左右の角はもっとRが大きいようなので裏側をプラ板で補強して丸く削り込み。

|

|

マークVIIで特徴的な砲塔下の段差も全く再現されていないので0.5ミリプラ板をぐるっと接着してやすりで整形。 上面周囲は下図のようにエッジが立った形状なのでエポパテを盛って完全硬化してから削り込み。 |

|

ここまで作って上面前部の傾斜が弱い気がしたのでモールドを削り取って後ろのエッジを基点に前下がりになるように削り。 |

拡大画像 |

ペリスコープは元のモールドを再利用。 ベンチレーターは実感がないので資料を参考にプラ板で作り直し。 整合をとるためにドライバー用のベンチレーターも同様に作り直しています。 車長用キューポラは使い物にならないのでプラ材で作り直し。 今回この作業が一番苦労しました。 キットではドーナツを水平に切ったような単純な形ですが、実際はビジョンブロックを装備した複雑なものでしかも左右非対称で斜めの写真では正確な形状を把握するのは無理。 幸い資料に真上からの写真があったものの、ハッチを開いた状態で半分くらい隠れてしまっている。 しょうがないので模型でもその状態で作りました。 アンテナは0.2ミリピアノ線と根元は真鍮パイプで。 |

拡大画像 |

完成した砲塔を前方から。 鋳造肌を表現するためにタミヤパテを筆をたたきつけるようにして塗布してからサフェーサーを筆塗り。 砲身はちょっと細い気がしたのでプラ棒から削りだし。 同軸機銃はいったん切り離してからやや上につけ直しています。 |

|

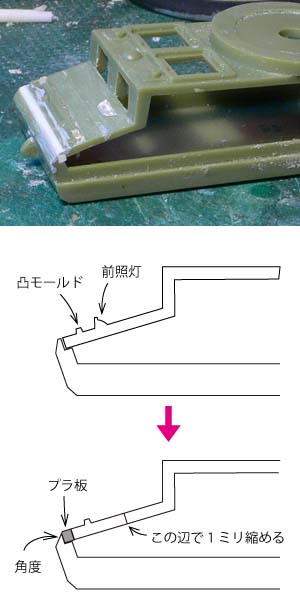

車体の工作。 まず前照灯が一体成型で実感がないので作り直しますが、そのとき前照灯が着くべき凸モールド(電気コードのカバー?)の位置が前過ぎるようなので図のように後ろの適当な場所で1ミリカット、前端に1ミリプラ板をアタッチして同時にすぐ下の面の角度も調整します。 |

|

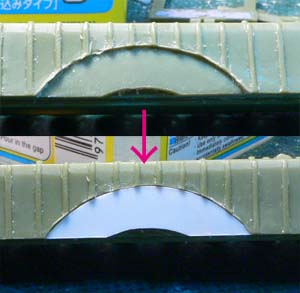

車体は砲塔に比べて問題少ないと思ったら落とし穴がありました。 砲塔が回転する円形の面のモールドが左右パーツでかなりずれています。 加えて砲塔の裾に段を追加したのでこの円形の範囲に収まらないことが発覚。 |

|

しょうがないので作り直します。 砲塔に外接する円盤を厚紙で作ってこれをガイドに内側のモールドを削って平面に。 |

|

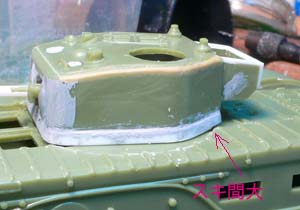

砲塔を載せると後ろが大きく楔形の隙間ができてしまいました。 これではメカとしての精度感に欠けるので小スケールといえど見過ごしにはできません。 |

|

均等な深さになるように彫刻刀の平刀で削ってからプラ板で高さを調整。 円周上のリブは0.2ミリプラ板で再生。 |

|

隙間がなくなりました。 ぴったり密着しているのも変なので隙間が0.15〜0.2ミリくらいになるように砲塔の位置を調整します。 |

拡大画像 |

前照灯は100均にあったネイル用の半球形ビーズを加工して。 注意点としては防空用のカサが付いているのは向かって右側のライトだけで左側は下半分が開口という不思議な左右非対称形状ということ。 最初個体差かと思ったらどの写真もそうなのでこれが標準装備と思われます。 ドライバー用ペリスコープはプラ棒でかさ上げ。 機銃マウントのリングはボルトのモールドがダレているので伸ばしランナーで作り直し。 |

拡大画像 |

側面に張り出しているラジエターはメッシュをつけるのが面倒だったので実車写真でよく見る屋根型のカバーを再現してみました。

|

拡大画像 |

背面はのっぺらぼうなので申し訳程度にプラ材でディテールアップ。 排気管も平面的なコの字形で実感がないのでいったん縦と横を切り離して適当にディテールアップしています。 |